Die Rückkehr eines Einheimischen

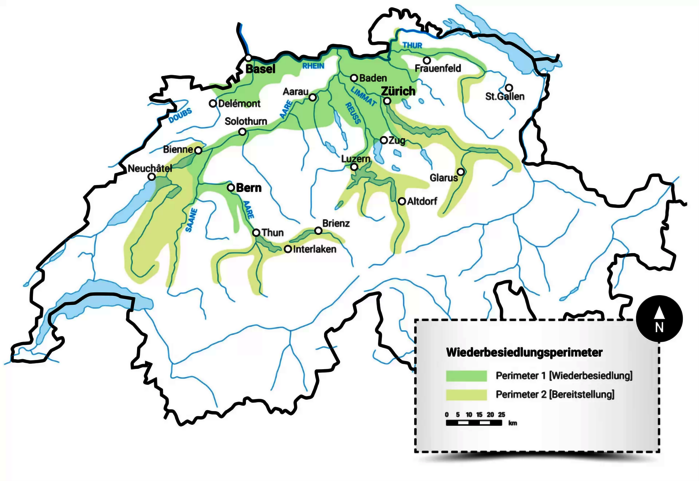

Im Jahr 1800 war der Lachs in der Schweiz heimisch und konnte in Flüssen wie der Limmat, der Reuss, der Aare und der Thur gefunden werden. Nach ihrer Geburt im Rhein gelangten die Lachse ins Meer. Tatsächlich war der Rhein vor etwas mehr als hundert Jahren der grösste Lachsfluss in Europa, mit rund einer Million Lachsen, die in ihm schwammen. Die Laichgründe erstreckten sich bis in die Voralpen. Seit über 500.000 Jahren stiegen Lachse in den Rhein und seine Nebengewässer in der Schweiz auf. Vor 100 Jahren begann jedoch die Verschmutzung und Verbauung der Gewässer durch Flusskorrekturen, Wasserkraftnutzung, Überfischung und Hochwasserschutzmaßnahmen, was zu Unterbrechungen/ Dezimierung führte. Hinzu kamen der Verlust von 90% der Auenlandschaften. Dies führte zu einer starken Einschränkung des Lebensraums für Tiere und Pflanzen, somit auch grosse Einschränungen für den Lachs. Erst im Jahr 1990 begann man durch die Unterstützung der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins damit, den Lachs wieder anzusiedeln. Trotz nachgewiesener Präsenz in Schweizer Gewässern muss der Lachs in der Schweiz jedoch als ausgestorben betrachtet werden.

Im Jahr 2011 wurde in der Schweiz das revidierte Gewässerschutzgesetz verabschiedet, das in den nächsten 15 Jahren eine Aufwertung der Fliessgewässer zum Ziel hat. Dazu gehört auch der Bau von Fischaufstiegen an Wasserkraftwerken, da diese nach wie vor zu den grössten Hindernissen für Lachse gehören. Bis zum Jahr 2091 sind Revitalisierungsarbeiten an 4.000 Kilometern Gewässer geplant. Dies beinhaltet auch Massnahmen zur Reduzierung des Geschiebetransports, wie Steine oder Kies, da diese Gebiete als äusserst wichtig für die Laiche angesehen werden. Darüber hinaus bereitet den kälteempfindlichen Lachsen das wärmere Wasser Sorgen, weshalb die Gewässer besser vernetzt werden müssen.

Die Ziele für die Wiedereinführung von Lachsen in der Schweiz sind:

-

Die Schaffung einer Verbindung vom Meer zum Rhein.

-

Die Schaffung von Lebensräumen für die eigenständige Fortpflanzung der Lachse.

-

Die Gewährleistung des Wanderzyklus innerhalb der schweizerischen Gewässer und zum offenen Meer hin.

-

Das Aussetzen von jungen Lachsen.

Lachse wandern über lange Strecken

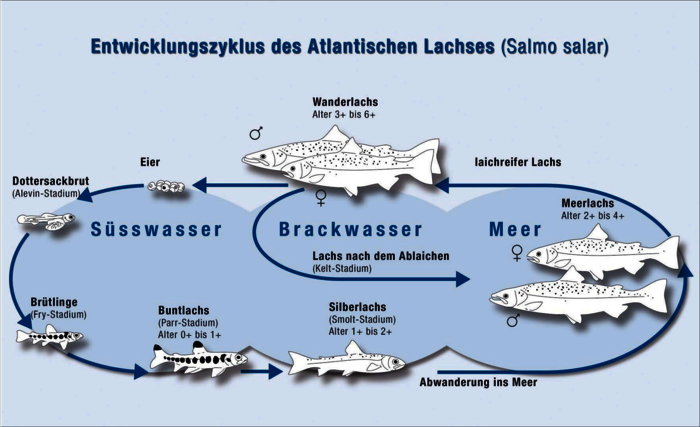

Sobald der Lachs ein bis zwei Jahre alt ist und sein Schuppenkleid silbrig wird, macht er sich von seinem Geburtsort, meist einem kleinen Fluss, auf Wanderschaft in die Weltmeere. Diese Reise kann bis zu mehreren tausend Kilometern lang sein. Bis zu seiner Geschlechtsreife lebt er im Meer und kehrt dann im Alter von etwa fünf, sechs Jahren zurück an seinen Geburtsort, um dort zu laichen. Die freie Fischwanderung flussauf- und -abwärts ist daher von grundlegender Bedeutung für die Erhaltung gesunder Lachsbestände.

Hindernisse

Wasserkraftwerke sind die grössten Hindernisse für eine Rückkehr des Lachses. Heute verhindern noch wenige Wehre französischer Kraftwerke zwischen Strassburg und Basel die Rückkehr des Lachses in die Schweiz. Bis 2027 müssen in Frankreich die Kraftwerke Rhinau, Marckolsheim und Vogelgrün (im Besitz der Electricité de France) und in der Schweiz das Kraftwerk Birsfelden für Lachse passierbar gemacht werden, damit den Atlantischen Lachsen der Weg in die Schweiz uns besonders auch nach Luzern in die Reuss offensteht.

Der WWF fordert die Kraftwerkbetreiber auf, auch die Abwärtswanderung der Fische zu berücksichtigen, Lösungen zu erarbeiten und diese insbesondere bei baulichen Veränderungen mit in die Planung einzubeziehen. Fischtreppen ermöglichen es dem Lachs hinaufzuwandern. Den Fluss hinunterwandern kann der Lachs durch Leiteinrichtungen oder einen «Bypass», einen separaten Durchgang neben dem Kraftwerk.

Lachs als Indikator für den Zustand der Flüsse

Ist der Lachs in der Lage sich in der Schweiz wiederanzusiedeln, so indiziert dies auch den guten Zustand der hiesigen Gewässer. Wenn der Lachs in der Lage ist zu gedeihen, so geht es dem ganzen Ökosystem im und ums Wasser gut.

Mehr Kiesflächen müssen her

Damit der Lachs laichen und sich vermehren kann, braucht er genügend lockere, von sauerstoffreichem Wasser durchströmte Kiesflächen. Der WWF initiiert und koordiniert im Einzugsgebiet des Hochrheins und den wichtigsten Zuflüssen im Mittelland Projekte mit dem Ziel, die potenziellen Lebensräume des Lachses mit genügend Kies aufzuwerten.

Jährlich werden im Flusseinzugsgebiet des Rheins in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau bis zu 30'000 Junglachse ausgesetzt. So starten wir die Entwicklung einer neuen Lachs-Population in der Schweiz. Dank den Aufwertungen und Kiesflächen entstehen neue Lebensräume, wo sich Lachse vermehren können.

Der Lachs in Luzern

Auch in der Zentralschweiz war der Lachs heimisch. Er schwamm bis in die Reuss und umliegende Fliessgewässer. Durch die Sanierung des Kraftwerks Emmenweid soll auch die Kleine Emme wieder fischgängig gemacht werden. Davon dürften nicht nur der Lachs, sondern auch andere Arten wie die Seeforelle und Äsche profitieren.

Trotzdem ist die Reuss ein Fluss mit einem potentiellen grossen Habitatspotenzial für Lachse. Doch ingesamt ist nur ein viertel der potentiellen Habitatsgewässer in der Schweiz für Lachse erreichbar.

Setzen Sie sich für die Rückkehr des Lachses in Luzern ein! Mitmachmöglichkeiten finden Sie hier. Für weitere Informationen zum Thema Lachs besuchen Sie die WWF Website.

Quellen:

- WWF Schweiz - Lachs erstaundlicher Wanderer (s. Webseite WWF Schweiz)

- Lachs Comeback (s. Webseite Lachscomback)

- Aquaviva - die Rückkehr des Lachses (s. Webseite AquaViva - Projekte - Lachs)

- BAFU - Lachs (s. Webseite BAFU - die Rückkehr des Lachses in der Schweiz - Potential und Perspektiven)